――

WSFのプロとして食べていけるようになったのは?

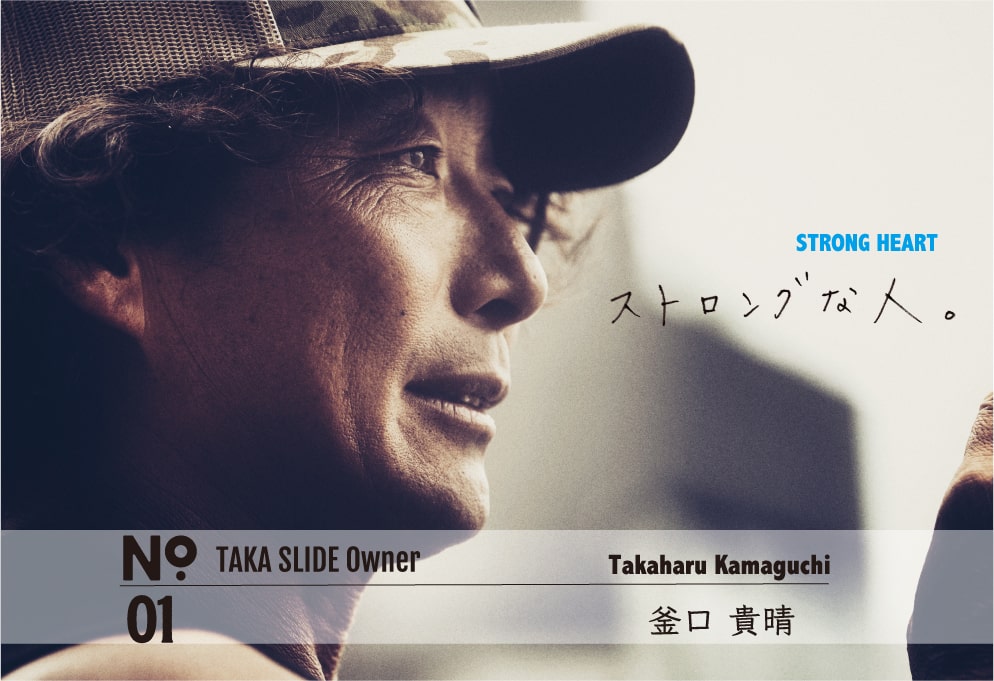

釜口

プロ契約をしたのは24歳のときだから遅いよね。一人っ子だったこともあって、「お前が大学に行くつもりで23歳くらいまでは応援する」ってありがたいことに親が仕送りしてくれて。とにかく練習はしたな……といっても毎日、海に入るだけだけど。

――

ウェイトトレーニングとかは?

釜口

したことないな。海に入るだけ。

――

プロとして輝かしい戦歴をお持ちですが、タカさんにとってコンテストとは?

釜口

コンテストは嫌いだったなあ。だって、すごい技を1回メイクした奴と、セコい技を5、6回した奴だと、セコいほうが勝つんだよね。海外でもそう。正確さとかコンスタントさに重きを置くコンテストが多かった。「さっきの技すごかったな、イェ〜イ、最高だぜ!」みたいに褒められても、0.01ポイント差で負けとか。

自然が相手だから、自分のときに、いい波や風がタイミングよくまわってくるとは限らないじゃない?もちろん、それをつかみに行くんだけれど……「そもそも、俺たちは何を競っているんだろう」って思っちゃう。

その日、見ている人の脳裏に焼きつくような華麗なパフォーマンスをひとつでもいいから、「今日のあいつのアレ、やばかったな」って言われるような、クレージーな乗り方を俺はしたかったし、そっちに価値を感じていたんだ。

――

ポイントを競うことに興味がなかった。

釜口

それはそれですごいことだと思うけれど、コンペ志向になると、なんかみんな似ちゃうじゃない。レギュラーとグーフィーの差はあっても、同じようなパフォーマンスになっちゃう。

――

でも、プロとしてやっていくには、コンテストで勝つという結果は求められたんじゃないですか?

釜口

あの頃はWSFがブームでお金がたくさん動いていたから。そういうときっていろんな人が恩恵を受けられるんだよ。プロにもいくつかタイプがあって、俺は激しくて大きい、他に誰もやらないような派手な技を意識してトライしていた。

お金を稼ぐのは重要なことだけれど、プロなら「俺は別物」って言いたいじゃん。そこは死ぬまで大切にして生きたい。単に「うまいね」じゃなくて、遠くから見ても「おっ、あの乗り方はタカだな」ってわかってもらえるような、「あのジジイ、やべぇな」って言われるような乗り方をしたい。

昔から「選手」と呼ばれるのには、すごく違和感を感じていた。要するに俺はアスリートじゃないんだよ。

――

むしろアーティスト?

釜口

ロックンローラーかな(笑)。不良なんだよ。結果を残す、記録を更新するのも大事だし、連続でチャンピオンになるのも、もちろんすごいよ。ただ、俺にはそっちの才能はなかったし、人がやらないようなことで売りたかった。

――

それでも、1994〜95年と1999~2000年に「ウィンドサーフィンカップ御前崎」と「ウィンドサーフィンスーパーセッション御前崎」でそれぞれ2連覇しているじゃないですか(笑)。そこまでオリジナルに対するこだわりを強く抱くようになったのはいつ頃からですか?

釜口

親父が死んだ頃だから……96年、26歳か。そのとき俺、チャージしすぎて波に巻かれて踵をパックリ割っちゃって……、海に入れないから日本に戻って松葉杖生活していたの。だから親父の最期を看取ることができた。きっと「親父のそばにいろ」ということだったんだろうね。「お母さんを頼むぞ」って言われて。

頼むと言われても、海でそんなに稼げていないし。仕方がないからいろんなバイトを始めて。でも、海から離れたら、俺、使えないからカス扱いされるんだよ。年下に命令されて、日当8000円くらいがやっとで、「やってられないなー」って。普通に働くのって厳しいんだな、とつくづく感じたよ。

――

陸で真面目に働いているタカさんの姿って、想像できませんね。凹んだんじゃないですか?

釜口

そういう経験をしてよかったと思う。自分がそれまでいかに恵まれた状況にあったのか、気づくことができたからね。

ただ、ちょっと追い詰められたところもあって、考えたんだ。海でもそんなに稼げないけれど、楽しくは過ごせる。自分が活きるところで自分を活かすほうが、どれだけ楽しいか。俺は海でもっとがんばるべきなんじゃないか、と。

――

あらためて得意な海で生きると決めて、何か変わりましたか?

釜口

少しバカにしていたコンテストだけど、結果を残すことも必要だという意識に変わった。「あいつ派手だけど、いつも2位とか3位。ちゃんとやれば勝てるのに、なんでやんないんだろ?」って言われていたから、じゃあ、一回、一番になってやろうと真面目にやって、年間日本グランドチャンピオンになって。

――

さすが、タカさん。すごいや。

釜口

チャンピオンになってよかったのは、やりたいことが明確になったんだよね。自分がやりたいのはフリーサーフィンだって。世界中の海のすごいスポットでパフォーマンスして、それを写真に収める。「うわぁー、楽しそう。俺も行ってみたい」と思ってもらえるようなことをしたかった。

初めて日本人で「ジョーズ」をWSFで攻めた古谷さんという大先輩は、コンテストには出ないで、そういう活動をするプロだったの。憧れたなあ。

――

そんなスタイルのプロもいたんですね。

釜口

やるとなったら先輩よりもグッドなパフォーマンスが求められるわけで。凝ったシチュエーションに大胆な攻め技をプラスした、際どいところで「これやっちゃう?」というインパクトのある写真を残さなきゃ、みんなに驚いてもらえない。

で、腕のいいカメラマンの手配から、あれこれ段取りをして、トリップに行っては写真を雑誌社に売り込みにいくという日々。

昔はフィルムを現像するまでどんな写真が撮れているかわからなかったから、ドキドキものだったよ。今は自分たちで簡単に撮れてすぐに見られるけれど、やっぱりプロが撮ると、深みが全然違うよね。毎日がカメラマンとの共同の作品づくりだから、それはもう面白かった。夢中になった。